el escéptico

50

Artículo

LA CRUZADA DE LAS LIBRERÍAS

Un artículo a propósito de Richard Dawkins, Hans Küng y Karen Armstrong

Jesús Zamora Bonilla

profesor de Filosofía de la Ciencia en la UNED

1

. «La crítica de la religión se convierte

en un gran negocio»

C

uando muchos pensábamos que el progreso

científi co y tecnológico, y la universalización de

la enseñanza, iban a desguazar defi nitivamente el

pensamiento religioso y a relegarlo al único terreno en el

que debería encontrarse: el de los museos de antigüedades,

junto con las estatuas de Venus y de Anubis, ha resultado

que el curso de la historia nos estaba tan sólo jugando,

como siempre, una broma pesada, porque las religiones ni

se habían ido, ni parece que tengan ninguna intención de

marcharse. El gran golpe de realidad lo recibimos, como

se sabe, el primer día del nuevo milenio (11 de septiembre

de 2001), seguido por ecos más cercanos a nosotros poco

después. Pero no es sólo el fundamentalismo islámico

el que —convertido ahora en «enemigo público número

uno de la libertad y la democracia» por bien orquestadas

campañas mediático-político-militares, así como por sus

propios méritos— nos despierta del sueño ilustrado del

desencantamiento del mundo, sino que en las propias

sociedades occidentales las religiones parecen más

vivas que nunca. Bueno, reconozco que esto último es

una exageración, como constatará cualquiera que haya

pasado de los cuarenta y compare la presencia que el

catolicismo tenía en España en su niñez con la que tiene

ahora; pero lo cierto es que la religión sigue teniendo

una gran importancia social y personal para muchísimos

ciudadanos, a pesar que la concepción de la realidad

física, del orden social y de la naturaleza humana han sido

transformadas de manera irreconocible por el avance del

conocimiento científi co y por las transformaciones de

nuestra forma de vida, en relación con las cosmovisiones

en las que se basaron los fundadores (y la mayor parte

de los continuadores) de esos cultos que ahora siguen

teniendo tanto éxito.

Tal vez como reacción a la constatación de que el

presunto muerto estaba en realidad muy vivo, y en alguna

medida como fruto del escándalo que en algunas mentes

produce el hecho de que la religión siga siendo causa de

tan sangrientas confrontaciones, en el último par de años

hemos tenido una explosión editorial de obras en las que

se critica la religión, y se defi ende particularmente el

ateísmo. Esto, en sí mismo, ya supone un cierto avance

con respecto a los tiempos en los que un viejo profesor

convertía en un pequeño best seller su librito ¿Qué es ser

agnóstico?: ahora, de agnosticismo, nada, pues muchos

han pensado que a la religión no se la vencerá con

una actitud de mera contemporización. En el mercado

mundial (digo, anglosajón), los principales éxitos de

ventas han sido el libro de Richard Dawkins, The God

Delusión (traducido en español como El espejismo de

Dios, Espasa Calpe, 2007); el de Christopher Hitchens,

God Is Not Great: How Religion Poisons Everything; el

de Sam Harris, Letter to a Christian Nation; el de Daniel

Dennett, Breaking the Spell: Religion as a Natural

Phenomenon (traducido como Romper el hechizo, Katz

Editores, 2007), y el de Victor J. Stenger, God: The Failed

Hypothesis: How Science Shows that God Does not

Exist. En España también han aparecido en este mismo

período algunas obras de intención crítica semejante,

aunque con una base más humanista que científi ca: La

«El Espejismo de Dios» de Richard Dawkins es todo un Best

Seller de la literatura crítica con la religión. (Archivo).

el escéptico

51

vida eterna, de Fernando Savater, y Hablemos de Dios,

de Victoria Camps y Amelia Valcárcel, a los que hay que

sumar las traducciones de dos éxitos de ventas franceses:

el Tratado de ateología, de Michel Onfray, y El alma del

ateísmo, de André Comte-Sponville.

La proliferación de obras críticas contra la religión en

las librerías, y sobre todo su conversión en best-sellers

con sus correspondientes torres de volúmenes, de esas

que incitan aún más a comprarlas, ha preocupado a

muchos defensores de la fe, que han llegado a decir

que «la religión está siendo atacada» y que «la crítica

de la religión se ha convertido en un gran negocio»,

afi rmación esta última que no deja de ser ridícula si

acudimos a cualquier librería y comparamos los metros

de estantes dedicados a la venta de obras en las que

se defi ende alguna religión, con los que se dedican a

las obras que las critican. Más que ridículos, resultan

indignantes algunos otros comentarios en los que estas

obras son tachadas de dogmáticas, cuando lo dogmático

es impedir por la fuerza de la autoridad la difusión de

las ideas (como bien saben todas las religiones, por

activa o por pasiva), mientras que exponer públicamente

argumentos para que todo el mundo pueda juzgarlos y

responderlos (que es lo que se hace en las obras citadas)

es justo lo contrario del dogmatismo. En todo caso, es

verdad que en esas obras se encuentran afi rmaciones

duras contra las religiones, pero ninguna más dura que

frases como, por citar un ejemplo reciente: «los mártires

de la Guerra Civil nos están diciendo que el ateísmo es el

drama y el problema más grande de nuestro tiempo. Sin

duda lo es, por eso desataron aquella violencia contra

ellos, y contra la iglesia» (arzobispo Antonio Cañizares,

con motivo de las recientes beatifi caciones de religiosos

buenos asesinados en la Guerra Civil). Habría que ver

la que se montaría si algunos afi rmásemos que «la

religión es el drama y el problema más grande de nuestro

tiempo» (uno de los objetivos de este artículo es mostrar

precisamente que, pese a algunas apariencias, esto no

es así). La imaginaria frase que acabo de entrecomillar

es objetivamente más dura, y menos justifi cable, que el

inicio del capítulo segundo del libro de Dawkins, pero,

por razones comprensibles, la del autor británico ha

podido molestar más:

«El Dios del Antiguo Testamento es probablemente

el personaje más desagradable de toda la fi cción:

celoso y orgulloso de serlo; un ser mezquino,

injusto y obsesionado con el control; un

vengativo limpiador étnico, sediento de sangre;

un misógino, homófobo, racista, infanticida,

genocida, fi

licida, pestilente, megalómano,

sadomasoquista; un matón caprichosamente

malévolo. [A pesar de ello] aquellos de nosotros

que hemos sido escolarizados desde la infancia

en su conocimiento podemos haber perdido la

sensibilidad frente a su horror.»

El espejismo de Dios, p. 39.

En el resto de este artículo comentaré algunos de los

temas de la obra que acabo de citar, en parte porque es

la que ha tenido más éxito editorial tanto fuera como

dentro de nuestro país, y en parte porque algunos de sus

planteamientos y argumentos lo merecen especialmente.

En el último apartado contrastaré las conclusiones que

hayamos podido sacar de la obra de Dawkins con otras

dos obras muy recientes que también tienen a la religión

y la ciencia (en un caso las naturales, y en otro la historia)

como protagonistas: El principio de todas las cosas, de

Hans Küng (Trotta, 2007), y La gran transformación, de

Karen Armstrong (Paidós, 2007).

2. ¿Qué respeto merecen las creencias

religiosas?

Tres son los temas fundamentales de la obra en la que

el viejo fantasma que perseguía al gran divulgador

científi co que es Richard Dawkins a través de numerosos

rincones de sus otras obras (sobre todo en El capellán del

diablo) se ha materializado de la manera más rotunda,

entrando en una lucha cuerpo a cuerpo tan descarnada

como apasionante. Pese a que el libro, en sus más de

cuatrocientas páginas, desgrana muchos argumentos, tres

son los que me parecen más signifi cativos y originales, y

los que voy a comentar aquí: la crítica a lo que Dawkins

denomina «el inmerecido respeto» que se concede a la

religión; la crítica a la educación religiosa de los niños;

y la crítica al argumento a favor de la existencia de Dios

más común en la abundante literatura que trata el tema

de las relaciones entre la ciencia y la religión; esta última

crítica nos permitirá enlazar con nuestro comentario

sobre el libro de Hans Küng.

Aunque el tema del «respeto inmerecido» se trata

explícitamente sólo en una breve sección del capítulo

introductorio, es en realidad un asunto que late a lo largo

La proliferación de obras críticas contra

la religión en las librerías, y sobre todo su

conversión en best-sellers ha preocupado a

muchos defensores de la fe”.

el escéptico

52

La noción misma de que existe algo sagrado

debe ser lo más sagrado que hay. Si deja

de tener sentido «lo sagrado», entonces

no tenemos derecho, no tendremos razón,

al enfadarnos porque se haya violado algo

sagrado”.

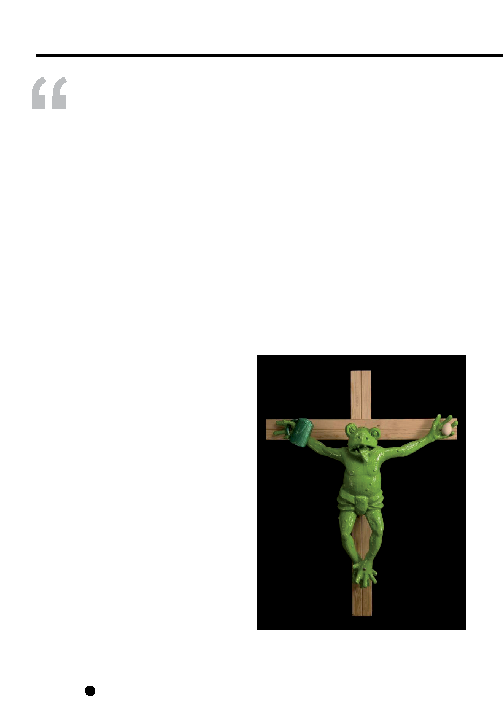

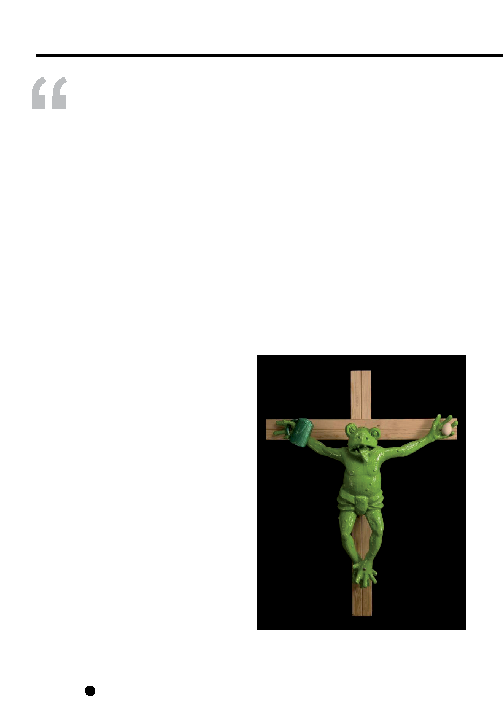

Esta imagen de un pequeño sapo crucifi cado expuesta en una

exposición de un museo de arte moderno fue retirada tras

las enérgicas protestas en toda Italia por parte de creyentes

ofendidos. (Martin Kippenberger)

de toda la obra. Su papel al principio del libro es el de

hacer al lector enfrentarse a uno de los principales tabúes

que ha de vencer el crítico de la religión: la idea (o habría

que decir mejor: la reacción emocional) de que uno tiene

ciertos derechos especiales con motivo de sus creencias

religiosas, además del derecho a profesarlas y expresarlas

(siempre que no esto no choque con los derechos de los

demás, naturalmente). Esta reacción emocional, la de

poseer una cierta noción o actitud hacia «lo sagrado»,

puede muy bien ser uno de los instintos cognitivos con

que nos ha dotado la selección natural, pues es común

en todas las culturas y tiene además unas ventajas

selectivas obvias, pues refuerza considerablemente la

cohesión del grupo. No hemos de olvidar que el gran

problema del orden social no es el de qué mueve a los

individuos a cooperar para el bien de la comunidad (en

parte lo hacen por un sentimiento también instintivo de

pertenencia, pero en parte también por el simple miedo

a ser castigados, miedo éste que, junto con las obvias

ventajas del escaqueo y el mangoneo, son impulsados

por otro instinto básico, a saber, el buscar el benefi cio

personal), sino el de qué mueve a los demás individuos

a castigar o reprender a los infractores de las normas. Ya

en los primates hay una cierta tendencia a sentir enfado

hacia quienes perjudican al grupo, pero en el caso de los

humanos, el sentimiento de que una infracción no sólo

causa un perjuicio «material», más o menos limitado,

sino que va contra el orden sagrado de las cosas, este

sentimiento, decía, desencadena una reacción emocional

en quienes son meros observadores de la infracción, y

les lleva a desear intensamente, y generalmente llevar a

cabo si nada se lo impide, el castigo del «pecador».

Para que este truco de la evolución funcione, la noción

misma de que existe algo sagrado debe ser lo más

sagrado que hay (¿no se escuchan aquí reminiscencias

de la platónica «Idea del Bien»?): si deja de tener

sentido «lo sagrado», entonces no tenemos derecho, no

tendremos razón, al enfadarnos porque se haya violado

algo sagrado. El sentimiento de lo sagrado es, incluso,

el que aporta para muchas personas el fundamento de

todas las nociones morales. Este tipo de consideraciones

ha llevado a muchos agnósticos a seguir viviendo

como creyentes, y a seguir fomentando la fe (como el

unamuniano Manuel Bueno). El muy recomendable

fi lósofo norteamericano Daniel Dennet, en el libro que he

citado más arriba, llama a este fenómeno «la creencia en

la creencia»: la idea de que es bueno tener fe, es bueno

creer en algo, aunque no se tenga fe; digamos, la idea de

que la falta de fe es la «carencia de algo positivo», más

bien que la consideración contraria: la de que la posesión

de fe es el desarrollo de una innecesaria y superfl ua,

cuando no claramente perjudicial, excrecencia mental.

De este modo, estando incluso los agnósticos y ateos

condicionados genéticamente para tener esta tendencia

a la necesidad de lo sagrado, no es extraño que esté tan

extendida la idea, que Dawkins pretende ridiculizar, de

que las creencias religiosas merecen un respeto mayor

que cualesquiera otro tipo de creencias.

Casi parece que basta con escribir la frase que acabamos

de ver en cursiva para darse cuenta de su absurdo. ¿Por

qué tengo que respetar la creencia de Juan en que Dios

castigará a los malos con el infi erno, más que su creencia de

que hablar por el móvil mientras se conduce no tiene nada

el escéptico

53

Un caso singular es el de la objeción de

conciencia: Según algunos para casi

cualquier cosa se debe respetar el derecho

a la objeción de conciencia por motivos

religiosos y parece que una vez que se

alegan esos motivos religiosos, ya no es

necesario justifi car más profundamente la

solicitud de objeción”.

de malo? De hecho, como ha señalado estupendamente

Fernando Savater, no está nada claro qué signifi ca

«respetar una creencia». Lo que se puede y debe respetar

es a las personas, y obviamente no se falta al respeto a

nadie cuando se intenta argumentar racionalmente con

él (¿o sí?). Unos piensan unas cosas, otros piensan otras,

y nos pasamos media vida discutiendo, más o menos

amigablemente, unos con otros para ver quién tiene

razón. ¿Por qué debe haber temas cuya mera discusión

suponga una falta de respeto?

Pero he dicho que esto era aparentemente obvio, lo

cual quiere decir, por supuesto, que no es tan obvio

como parece. Pues sí que hay otros temas en los que la

mera discusión supone una falta de respeto. Imagínate

que tu jefe empieza a preguntarte por tus prácticas

sexuales, porque acaba de leer un informe que advierte

del peligro de algunas de ellas. Lo primero que se nos

ocurre es considerarlo como acoso. O supongamos que

alguien nos pregunta cuánto ganamos al mes, mientras

discutimos con él sobre el precio de la vivienda. Que se

hable públicamente de esos temas referidos a nosotros

(ni siquiera que se ponga en cuestión nuestras respuestas,

o que se las utilice para criticarnos) lo consideramos

una falta de respeto en muchos casos, una violación

de nuestra intimidad. También nos podemos sentir

indignados cuando se critica nuestro aspecto, o nuestros

gustos, o nuestros orígenes. El problema es, entonces, el

de fi jar los límites del respeto, establecer la diferencia

entre el insulto y la «mera» crítica. Hay dos posiciones

extremas: la de que se puede decir y criticar todo lo que

uno quiera (la máxima libertad para el crítico, digamos),

y la de que todo el mundo tiene derecho decidir qué

parte de sus preferencias y sus opiniones es «intocable»

(toda la libertad para el criticado). Naturalmente, es

difícil decidir entre ambos extremos, o determinar una

posición intermedia óptima, pero desde una perspectiva

liberal creo que sí es posible establecer unas condiciones

mínimas que cualquier decisión que tomemos debería

respetar: primero, los límites deben ser recíprocos, es

decir, alguien que se niega a que sus creencias sean

criticadas no puede pretender criticar con ese mismo

baremo a otras personas; segundo, el «criticado» no

puede pretender que se establezca como norma universal

que a nadie pueda criticársele aquello que él quiere que

no se le critique a él; y tercero, el establecimiento de

unos límites a la critica no puede utilizarse como excusa

para que el criticado establezca un muro impenetrable

dentro del cual saltarse a la torera los derechos de terceros

inocentes.

No cabe duda de que las soluciones adoptadas en las

democracias occidentales, escarmentadas de los desmanes

que en el pasado se cometieron en nombre del honor,

la fe y otras cosas así, ha sido la de tender a minimizar

el espacio de nuestras vidas que debería quedar libre

de críticas. La libre discusión de cada vez más y más

aspectos de la realidad del individuo y de la sociedad ha

permitido progresos considerables en todos los ámbitos,

sociales, económicos, políticos, científi cos, tecnológicos,

o artísticos, y ha permitido ir constituyendo una «esfera

pública» cada vez más rica. Por otro lado, esto es

compatible con la defensa de los derechos del individuo

a mantener cualesquiera creencias, opiniones y formas

de vida (siempre que ellas respeten los derechos de los

demás). El problema lo encontramos al preguntarnos si

el «derecho a mantener» signifi ca tan sólo el derecho a

que a uno no se le impida tener esas creencias, formas

de vida, etc., o si, además de eso, conlleva también el

derecho a que ellas no sean objeto de crítica, ya sean en

términos de análisis o de sátira. El caso de las viñetas

de Mahoma publicadas en un periódico danés hace

pocos años es traído al caso por Dawkins como ejemplo,

aunque me gusta sobre todo la cita en la que dice que

«todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera,

incluso a opinar que su pareja es hermosa y sus hijos

listísimos». De nuevo, la cuestión es qué obligaciones

para los demás implica ese «derecho a la opinión».

Pero existe un matiz adicional en el que insiste Dawkins,

y es el de por qué han de conllevar las creencias

religiosas un privilegio de respeto superior al de otros

tipos de creencias. Un caso singular es el de la objeción

de conciencia: parece que, según algunos, para casi

cualquier cosa se debe respetar el derecho a la objeción

de conciencia por motivos religiosos (desde no hacer

el servicio militar, hasta no practicar abortos, pasando

por la no asistencia a las clases de Educación para la

Ciudadanía), y sobre todo, parece que una vez que se

alegan esos motivos religiosos, ya no es necesario

justifi car más profundamente la solicitud de objeción; en

cambio, uno puede haber hecho tres másters de ética, y

el escéptico

54

ello no ser considerado tan sufi ciente para garantizarle

el derecho a la objeción. Lo que nos ocupa es, de

todas formas, la cuestión de por qué la crítica de las

creencias religiosas de una persona (y las objeciones a

aquellas conductas de la persona que tienen detrás una

motivación religiosa) pueden ser consideradas menos

justifi cables que críticas y objeciones a cualquier otro

tipo de creencias o preferencias (políticas, ideológicas,

musicales, fi losófi cas, gastronómicas, deportivas, etc.).

¿No supone esto una clara discriminación de quienes

no tienen creencias religiosas, pues disfrutan de menos

ámbitos libres de intromisión que los creyentes? Por

ejemplo, el Código Penal español castiga con penas

de prisión de hasta seis años a quien «interrumpiere o

perturbare» ceremonias o «manifestaciones» religiosas

(artículo 523). En cambio, molestar el paso de una

carroza de carnaval o una conferencia de física, o, para

el caso, interrumpir continuamente en una clase normal

y corriente de un centro de enseñanza, no deben de ser

delitos tan graves (¿qué pasaría con la irrupción en la

cabalgata de los Reyes Magos de un grupo de activistas

portando pancartas en las que simplemente se dijera a los

niños la verdad sobre el tema?). Y, lo que es seguramente

más grave todavía: las normas que debe cumplir una

confesión religiosa para ser legalmente inscrita en el

Registro correspondiente son manifi estamente mucho

más laxas que las que ha de cumplir cualquier asociación

de cualquier otro tipo, pues está claro que no se permitiría

registrar (en un país lo sufi cientemente democrático, por

supuesto) ninguna asociación que tuviera en sus estatutos

la prohibición expresa de que sus cargos los ocupasen

mujeres, por ejemplo.

3. Sobre la educación religiosa.

Quizá la tesis más polémica de El espejismo de Dios es la

que se refi ere a la educación religiosa. Dawkins nos señala

que nos parecen enteramente aceptables califi cativos

como «un niño católico» o «un niño musulmán», pero nos

parecerían aberrantes cosas como «un niño republicano»,

«un niño defensor de la interpretación de Copenhague

de la física cuántica», o «un niño marxista» (esto último

con la excepción de Cuba, tal vez, en donde que los

niños sean marxistas es más bien obligatorio). Inculcar

en un niño «creencias» religiosas (y entrecomillamos

esta vez la palabra «creencias», porque nos referimos a

las que puede tener un infante de cuatro u ocho años)

se considera legítimo, parte consustancial, incluso,

de un derecho fundamental de los padres; en cambio,

intentar convencer a un niño de la misma edad de que

«el liberalismo es mejor que el socialismo» o de que «la

homosexualidad es algo natural» se consideraría casi una

perversión, no sé si porque se piensa que la mente del niño

está demasiado poco desarrollada como para ser capaz

de entender plenamente estas cosas y hacerse un juicio

razonable sobre ellas (¿lo está para la religión, que es

mucho más abstrusa y con menos fundamento racional?),

o porque es aún demasiado joven como para poder

«autodefenderse» de las ideas que unos desaprensivos

están intentando sembrar en su cerebro. Más bien creo

que el temor (legítimo) es este último; al fi n y al cabo, si

un niño es incapaz de entender una cosa, el explicársela

no le puede hacer mucho mal, además de aburrirle. Pero,

en cambio, no se considera que el niño tiene derecho a

que nadie (¡ni siquiera sus padres!) intente adoctrinarle

cuando aún no tiene capacidad cognitiva sufi ciente como

para juzgar por sí mismo las virtudes y defectos de las

ideas que se le quieren transmitir.

Por llevar el argumento al terreno del actual debate

español sobre la educación religiosa y la educación cívica,

todos estaremos de acuerdo en que el conocimiento

del «fenómeno religioso» es una parte fundamental

de la cultura que cualquier ciudadano debería recibir.

Este argumento se suele utilizar para defender que

aquellos alumnos que no elijan la asignatura de religión

confesional, tengan otra que verse sobre historia y

fi losofía de las religiones, o algo parecido, y cuyo

contenido sea más bien «imparcial». Pero, analizándolo

de modo apropiado, el argumento sirve en realidad para

justifi car algo totalmente distinto: si el conocimiento

general de las religiones y de su infl uencia histórica es

algo imprescindible para la formación de los alumnos,

¡son precisamente los alumnos cuyos padres deciden

que estudien una asignatura confesional quienes más

necesitan el contrapeso de otros punto de vista! Esto

quiere decir que, mientras que el fenómeno religioso

Imagen del videojuego «Matanza Cofrade». A pesar de existir

cientos de juegos de disparos en donde se lucha matando

desde vietnamitas hasta políticos, su autor fue el primero

en sentarse en el banquillo y ser duramente castigado por

ofender a las imágenes y sentimientos religiosos (Archivo)

el escéptico

55

En cierto estado de los EE.UU. ha sido

obligatorio etiquetar los libros de biología

con la indicación de que la «teoría» de la

evolución es «sólo una hipótesis entre

otras». ¡Qué no habríamos de poner en

las biblias, coranes y demás si esta sana

práctica se generalizase!”.

«en general» pueden perfectamente estudiarlo todos los

alumnos en las asignaturas de historia, arte, literatura,

fi losofía, cultura clásica, etc., en cambio, los alumnos

que eligen la asignatura confesional deberían dedicar

obligatoriamente una parte de ese tiempo a recibir

información acerca de por qué es razonable que muchas

otras personas no tengan esas creencias (información

que, dicho sea de paso, difícilmente podríamos dejar

que transmitiera el mismo profesor). Así, pienso que,

por ejemplo, los colegios religiosos deberían permitir

que representantes de asociaciones de agnósticos y

ateos los visitaran regularmente para exponer ante sus

alumnos, con toda serenidad, la ínfi ma base racional

de las creencias religiosas y los múltiples y dolorosos

estragos que con frecuencia causa. Al fi n y al cabo,

las religiones han causado a lo largo de los siglos más

muertes y más sufrimientos que el tabaco, y no está de

más que quienes las consumen tengan una advertencia

como la que soportan los fumadores en sus cajetillas (en

cierto estado de los EE.UU. ha sido obligatorio etiquetar

los libros de biología con la indicación de que la «teoría»

de la evolución es «sólo una hipótesis entre otras»; ¡qué

no habríamos de poner en las biblias, coranes y demás,

y en las puertas de los templos, si esta sana práctica se

generalizase!).

de la libertad educativa pretenden seguir ejerciendo

algunos, es radicalmente contrario a la libertad individual

que nuestros alumnos deberían alcanzar gracias a una

educación racional y razonable.

Para decirlo con un eslogan facilón, pero justo y

comprensible: si alguien es demasiado joven para el

sexo, también es demasiado joven para la religión.

3. La hipótesis de Dios, y El principio de

todas las cosas.

La parte más extensa del libro de Dawkins se dedica, de

todas formas, a mostrar la irracionalidad de las creencias

religiosas. En esta sucesión de refl exiones libres sobre

las sugerentes ideas de El espejismo de Dios, no voy a

detenerme, naturalmente, a discutir todas y cada una de

las razones que el autor aporta en defensa de su tesis,

sino que quiero centrarme en hacer una comparación

entre una de sus ideas (por otro lado, la que me parece

más original) y las defendidas recientemente por el

teólogo Hans Küng en su libro El principio de todas

las cosas. El punto en cuestión es la idea de Dios como

creador del universo, o más bien, la hipótesis de que

Dios es la causa primera del universo, o, dicho aún de

otra forma, la explicación de la existencia del universo y

de sus propiedades. Küng reconoce que la demostración

«científi ca» (es decir, lógica o empírica) de esta hipótesis

es literalmente imposible, pero...

«Lo que no parece irrealizable es ofrecer una guía

orientadora que intente iluminar la experiencia

—accesible a cualquiera— de una realidad tan

controvertida como ésta, para de tal modo (...)

colocar a la persona en cuanto ser pensante

y actuante frente a una decisión libre, pero

racionalmente justifi cable. La cual —como todo

esperar, creer y amar profundamente humanos—

reclama, más allá de la razón pura, la apertura

de "la totalidad de la persona"»

El principio de todas las cosas, pg. 89.

La postura de Küng consiste en reconocer que no se

puede «demostrar científi camente» la hipótesis de Dios,

pero que esta hipótesis consiste en «la mejor explicación»

de ciertas características del universo, empezando por

su propia existencia. Puesto que, según Küng, esto no

es una demostración, el aceptarla o no queda sujeto a

la libre decisión de cada cual. Aquí hay ya algunos

errores de bulto: en primer lugar, la contrastación de

hipótesis mediante la «inferencia a la mejor explicación»

es, de hecho, y Küng lo sabe, el principal método de

Visto de otra manera: podemos preguntarnos si al derecho

que asiste a los padres a educar a sus hijos en sus propios

valores y creencias (los de los padres, se entiende), no

le corresponde igualmente el derecho de los propios

niños a conocer simultáneamente otros valores y otras

creencias, y los argumentos a favor y en contra de cada

una, y sobre todo a adquirir la capacidad racional de

elegir por sí mismos las creencias que consideren más

apropiadas. Tengo muy serias dudas de que nuestro

sistema educativo, pese a las proclamas ideológicas de las

leyes y reglamentos que lo gobiernan, se tome en serio lo

de fomentar la capacidad racional de elegir, pues se trata

de una capacidad que exige mucha disciplina intelectual

y afán por aprender, y esto son especies en peligro de

extinción en nuestras escuelas. Pero, desde luego, el

adoctrinamiento ideológico y religioso que con la excusa

el escéptico

56

descubrimiento en la ciencia empírica. No podemos,

por ejemplo, demostrar la existencia de los protones,

pero su existencia con ciertas propiedades es «la mejor

explicación» que tenemos para miles de fenómenos

experimentales, y esa es toda la razón que hay (y no

es poca) para creer en la existencia de los protones o

algo parecido; lo que pasa es que, como estas razones

no son perfectamente concluyentes (pues siempre cabe

la posibilidad de que nuevos experimentos la refuten y

hagan necesario inventar otra hipótesis mejor), el aceptar

la validez de aquella es teoría es fruto de una decisión (o

algo parecido). Si son válidos los argumentos de Küng a

favor de que la hipótesis de Dios es la mejor explicación de

la existencia del universo y de sus maravillosas cualidades

(en particular, las cualidades que permiten la existencia

de seres humanos, y de teólogos en particular), entonces

lo que tenemos ante nosotros es una «demostración

científi ca» de la existencia de Dios (en el sentido en

el que en la ciencia empírica hay demostraciones de

teorías sobre entidades inobservables) a pesar de todas

las prevenciones del autor para que no lo tomemos como

tal. ¿A cuento de qué viene, por tanto, el reconocimiento

de que «no estamos haciendo ciencia»? Creo que la

razón es, fundamentalmente, que Küng quiere curarse

en salud para poder desviar algunas críticas basadas en

argumentos de tipo científi co, como los que veremos a

continuación («al fi n y al cabo —diría— yo sólo estoy

haciendo fi losofía»), y además, quiere predisponer a los

lectores hacia su tesis, haciéndoles creer que tienen algo

importante que hacer al seguir sus argumentos, además

del mero hecho de creérselos o no.

Precisamente esto tiene que ver con el segundo error al

que me refería. Sencillamente no es verdad (o sólo lo

es en un sentido trivial) que en la decisión de aceptar

lo que Küng dice «esté en juego toda la persona», o esa

decisión tenga una particular relevancia moral, más que

meramente epistemológica. Por ejemplo, Küng afi rma:

«Hoy, en el horizonte de la cosmología científi ca,

creer en el Creador del mundo signifi ca afi rmar

desde la confi anza ilustrada (?) que el origen

último del mundo y el ser humano no queda

inexplicado, que el mundo y el ser humano no

son arrojados absurdamente de la nada a la

nada (?), sino que, en cuanto todo, tienen sentido

y valor; que no son caos, sino cosmos, porque

en Dios, que es su fundamento originario,

tienen una "seguridad primera y última" (?). Es

necesario subrayarlo de nuevo: nada obliga a

una persona a aceptar esta fe. ¡Puede decidir al

respecto "con toda libertad"!»

Pg. 128 (signos de interrogación míos).

Pues bien, yo, al menos, no puedo decidir si me creo

una cosa o me creo otra. Yo no puedo dejar de creer «por

mi propia voluntad» que llevo puesto un chándal ahora

mismo, y no puedo creer, aunque quiera, que delante de

mis narices hay una lagartija morada. Tampoco puedo

dejar de creer que diez por quinientos es cinco mil, que la

tierra gira alrededor del sol, que la materia está formada

por átomos y moléculas, o que existe el planeta Neptuno.

Un cerebro sano funciona precisamente eliminando la

mayor cantidad posible de interferencias entre el sistema

encargado de generar nuestras creencias y el sistema

encargado de generar nuestros deseos y decisiones. Si

cualquier animal pudiera decidir qué creer, duraría poco

entre los vivos: lo bueno de nuestro sistema de creencias

es que, con la mayor frecuencia posible, funcione de

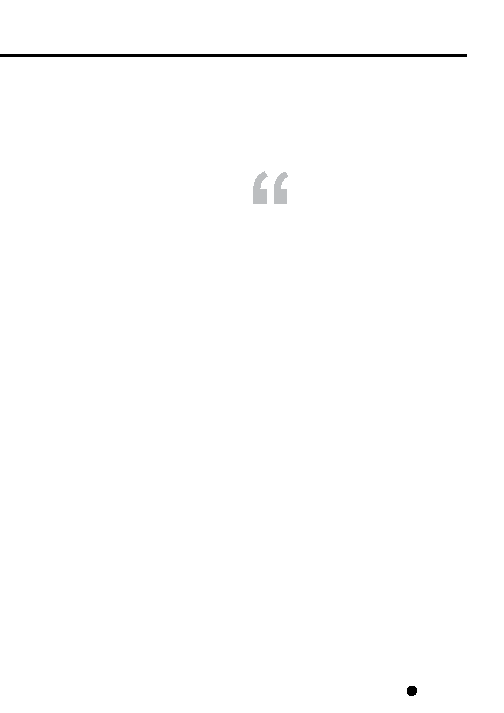

Los físicos aportan cada día más pruebas a favor de la

interpretación de los mundos multiples —en contraposición

a la interpretación de Copenhague. La computación cuántica

está detrás de este nuevo interés por la teoría. En la imagen,

ejemplo de generación de mundos múltiples en un artículo de

Max Tegmark en Nature 448, 23-24 año 2007. Según algunos

autores la existencia de mundos múltiples generados desde el

principio de la cosmología con características muy distintas

invalidarían el llamado «principio antrópico» (Nature)

el escéptico

57

«La existencia del universo» no es algo de

lo cual podamos buscar una explicación,

pues no hay ningún proceso o mecanismo

del que podamos dar una descripción y cuyo

resultado sea la existencia del universo”.

tal modo que sean los hechos, y no mis deseos, los que

determinen en último término mis creencias. Nadie

decide creer en Dios después de leer los argumentos de

Küng; como mucho, si los argumentos tienen éxito, el

lector terminará creyendo en Dios, o con su creencia

previa reforzada, pero la idea de que «lo ha decidido

libremente» sólo constituye una burda estrategia retórica

para hacerle pensar al lector que su creencia tiene un

«valor añadido» por ir más allá de lo que es razonable

creer (en vez de tener un valor cognoscitivo menor,

precisamente por culpa de eso) y que su propio valor

como persona moral se ha incrementado gracias a haber

sido víctima del argumento.

Por otro lado, ¿qué razones da Küng para afi rmar que

su examen de la ciencia proporciona una «confi anza

ilustrada» en la existencia de Dios? Básicamente son

dos (las mismas viejas dos razones de casi siempre):

primera, que la existencia del universo, que es una

realidad «precaria» (pg. 44), requiere como causa una

realidad «absoluta»; segunda, que el hecho de que el

universo tenga exactamente las leyes físicas que hacen

posible nuestra existencia exige que haya sido creado

con la «intención» de albergar vida mental como la de

los humanos (o, con un lenguaje un poco menos directo,

aquel hecho permite afi rmar «que el universo no carece

de sentido», pg. 148).

Vayamos a lo primero. Aquí se está repitiendo la sobada

pregunta de Leibniz («¿por qué existe algo, y no más bien

nada?»), que Küng califi ca como «el misterio originario»

y «la pregunta humana por excelencia», una pregunta «por

la relación básica del mundo con un posible fundamento,

sostén y meta-principio de esta realidad; una pregunta que

no se le plantea al científi co, sino a la persona en cuanto

tal» (pg. 87). No deja de ser curioso el hecho de que,

aunque Küng, como la mayoría de teólogos, reconozca

que esta pregunta es exactamente igual de misteriosa con

total independencia de cuál sea la teoría científi ca que

describa mejor las propiedades de la naturaleza (sea la

mecánica cuántica, la cosmología ptolemaica, la teoría del

Big Bang, la macroeconomía keynesiana, o cualquiera),

al autor le pongan especialmente nervioso más algunas

teorías que otras (p.ej., la teoría de los universos múltiples,

según la cual puede haber leyes físicas por las que unos

universos den lugar a otros, según un proceso mediante

el cual aquellos universos que posean propiedades más

proclives a generar otros, terminarán siendo mayoritarios

—una especie de darwinismo cosmológico; cf. pg. 72).

En fi n, de cualquier modo lo importante es que nos

demos cuenta de la razón por la cual, como mostraré

a continuación, nuestra «pregunta por excelencia» no

es más que una mera ilusión cognitiva, que, en cuanto

reconocemos como tal, pierde la urgencia por una

contestación imposible (aunque no deja de maravillarnos

por eso, como las buenas ilusiones ópticas). Se trata de lo

siguiente: cuando preguntamos por la razón de un hecho,

podemos estar preguntado dos cosas distintas; una, ¿cuál

es el mecanismo físico —o de otro tipo— del que dicho

fenómeno —p.ej., el arco iris— es el resultado?, y la

otra, ¿con qué intención se ha producido lo que queremos

explicar —p.ej., un asesinato? En realidad, no es que

ambas cosas sean totalmente diferentes, pues, en el fondo,

el que ciertas cosas se produzcan como resultado de la

intención de alguien, no es más que un tipo particular de

mecanismo o proceso natural; podemos decir, por lo tanto,

que la forma fundamental de explicación de un hecho

consiste en mostrar de qué modo ese hecho es resultado

de algún proceso. (Hablamos también a menudo de

«explicaciones funcionales», como cuando se explica una

característica de un ser vivo a partir de la función que esa

característica posee en su biología; estas explicaciones

eran, antes de Darwin, poco más que un tipo de

explicaciones intencionales —la función era la intención

con la que el Creador había diseñado el órgano—, pero el

darwinismo nos enseñó cómo reducirlas a explicaciones

mecanicistas). Dicho aún de otra manera: «explicar» no

es algo diferente de «describir». Naturalmente, explicar

un cierto fenómeno (p.ej., los eclipses, o las propiedades

del agua) no es lo mismo que describir ese fenómeno;

¡pero sí que consiste nada más que en describir otros

hechos! (p.ej., explicamos los eclipses describiendo los

movimientos de la tierra, la luna y el sol; explicamos

las propiedades del agua describiendo las interacciones

entre sus moléculas).

Una vez aceptado esto (que al explicar algo sólo estamos

describiendo el proceso del cual es resultado), vemos que

«la existencia del universo» no es algo de lo cual podamos

buscar una explicación, pues no hay ningún proceso o

mecanismo del que podamos dar una descripción y cuyo

resultado sea la existencia del universo (cuestión distinta

es si decimos que este universo procede de otros, como

en la teoría de los universos múltiples; pero en ese caso

estamos hablando de «universos» en plural, de los cual el

nuestro sería sólo una pequeña parte, mientras que ahora

el escéptico

58

nos referimos a la totalidad de la naturaleza). Si queremos

afi rmar que la existencia de Dios explica la existencia

del universo, eso sólo sería una verdadera explicación si

lo que se nos ofreciera fuese una descripción de cómo

algunas acciones de Dios producen como resultado la

existencia del universo. Negarse a dar esa descripción

equivale a quedarse con la desnuda afi rmación de que «la

existencia del universo (de la totalidad de la naturaleza)

es el resultado de algún proceso que desconocemos»; lo

cual es bastante paradójico si implícitamente suponemos,

como parece que debemos hacer, que por «la totalidad de

naturaleza» hay que entender precisamente el conjunto de

todos los procesos y mecanismos. Además, la afi rmación

se basa en la hipótesis de que cualquier hecho es resultado

de algún proceso, pero de la validez de esta hipótesis no

tenemos ninguna garantía. Es más, la mecánica cuántica

está llena de sucesos que no son resultado de nada.

¿Ganamos algo suponiendo que al buscar una explicación

de la existencia del universo lo que queremos es buscar

el sentido de su existencia? La facilidad con la que se

deslizan Küng y tantos otros desde el concepto de

explicación al de sentido hace pensar que para ellos se

trata de lo mismo. Pero los benefi cios son aún menores

en este caso, pues el único signifi cado científi camente

legítimo que tienen las palabras «sentido» e «intención»

es el de referirse a ciertas propiedades de ciertos sistemas

físicos (esto es, algunos seres vivos; entre ellos, nosotros,

y seguramente todos los mamíferos y aves, y tal vez

muchos más animales, pero no las plantas y los hongos,

p.ej.). «Tener intenciones» y «actuar movidos por sus

intenciones» son cualidades que algunos seres vivos

poseen, como (algunos) poseen la facultad de segregar

veneno, o la de sumergirse hasta 1 000 metros de

profundidad en el océano, o la de realizar la fotosíntesis.

Es decir, la capacidad de tener intenciones y actuar en

consecuencia es una cualidad enteramente biológica, y

afi rmar que la existencia del universo es el resultado de

«una intención» es tan grotesco (insisto, ¡exactamente

igual de grotesco!) como afi rmar que el universo es

el resultado de una reacción fotosintética, que es una

secreción, o que es el resultado fi nal de un proceso

digestivo (o, perdón por la expresión, que el mundo es

una mierda).

Pues bien, volviendo a Dawkins tras este largo excurso,

el biólogo británico presenta otro argumento demoledor

contra la presuposición de que la existencia de Dios explica

algo. En lugar de la «precariedad» del universo como algo

que requiere un «fundamento», pero muy relacionado

con aquella, Dawkins señala hacia otro aspecto con el

que solemos relacionar el concepto de explicación: el

del motivo por el que ciertas cosas parece que nos están

«pidiendo» ser explicadas con más insistencia que otras.

El hecho es que buscamos explicación principalmente de

aquellos hechos que nos sorprenden, es decir, aquellos

de los cuales tenemos razones para esperar que no

deberían ocurrir, o suceder como suceden (de ahí el «más

bien» de la pregunta leibniziana: a priori, parecería más

probable que el universo no existiera). Esto se relaciona

con lo que dijimos anteriormente sobre los mecanismos,

porque cuando mostramos que el extraño fenómeno que

queremos explicar se sigue de un proceso bien conocido

(nos sorprende lo que no sabemos cómo funciona), o que

es muy general (no sorprende lo infrecuente), o que es

muy simple (nos sorprende lo complicado), entonces deja

de ser tan extraño. Cuando pensamos que algo necesita

una explicación, es porque, aunque aceptamos que es

real, lo consideramos muy improbable. La ilusión de que

Dios puede constituir una explicación de la existencia

del universo se ve reforzada por la apariencia de que,

aunque el mundo es muy complicado (y por ende, muy

improbable), si logramos derivar su existencia de una sola

causa muy simple (Dios), tendremos la mejor explicación

posible (por citar una última vez a Küng: «Si Dios existe,

resulta perfectamente posible contestar la pregunta por la

procedencia última de las constantes cosmológicas, por

la proveniencia de la materia y la energía, y por ende,

del cosmos y del ser humano», El principio de todas las

cosas, pg. 91).

Dawkins, en cambio, explica por qué esto es una

ilusión:

«Un Dios capaz de monitorizar y controlar

continuamente el estado individual de cada

partícula en el universo no puede ser simple.

Por derecho propio, su existencia va a necesitar

una explicación del tamaño de un mamut. Peor

aún: las otras partes de la gigantesca conciencia

de Dios están simultáneamente preocupadas por

los hechos, emociones y oraciones de cada ser

humano —y de cualquier otro extraterrestre

que pudiera haber en otros planetas en esta y

en los otros cien billones de galaxias—. Él tiene

incluso que decidir continuamente no intervenir

milagrosamente para salvarnos cuando tenemos

cáncer (...Estas explicaciones) confunden lo que

signifi ca explicar algo, y parece que tampoco

entienden lo que signifi ca decir que algo es

simple».

El espejismo de Dios, pgs. 164-5.

el escéptico

59

El pensamiento teológico está engañado por

el espejismo de que «el orden procede de la

inteligencia», pero lo que la experiencia de

la naturaleza nos enseña es más bien lo

contrario: es la inteligencia la que procede

del orden”.

Podemos ilustrar esta crítica de Dawkins con un ejemplo.

Imaginemos que encontramos un reloj de cuerda en

una playa (como en el viejo cuento de William Paley);

puesto que es un objeto muy complicado, su existencia

exige la de alguien lo sufi cientemente inteligente para

haberlo creado. Ahora bien, ¿cómo de inteligente? (esta

es la maliciosa pregunta que formulara el viejo zorro

de David Hume). Pues... bastante; es más, la existencia

del reloj requiere la existencia no sólo de un individuo

inteligente (el relojero), sino de toda una sociedad en la

que pueda darse la división del trabajo necesaria para

que haya relojeros especializados, y en la que se haya

dado una acumulación de conocimientos técnicos y

matemáticos muy considerable. El reloj no es la creación

de un relojero, sino de toda esa sociedad. Y esa sociedad

es bastante compleja. («¡Muy bien! —diría Paley— pues

ella también requerirá un diseñador»). Pero, antes de

seguir por el camino hacia el que nos atraen los teístas,

hagamos un par de modifi caciones en el ejemplo. ¿Qué

conclusión sacaríamos si lo que halláramos en la playa

fuese, no un reloj de cuerda, sino una punta de fl echa

de piedra? También concluiríamos que ha habido

una sociedad responsable de su creación; pero esta

sociedad será seguramente menos complicada que la

que produjo el reloj. ¿Y si encontrásemos una gigantesca

infraestructura científi ca como el Gran Telescopio de

Canarias? Obviamente, en este caso la sociedad que lo ha

creado debe ser mucho más compleja que la que fabricó

el reloj.

o el universo, eran tan complicados que necesitaban una

explicación. Por lo tanto, si Dios es muy complejo, eso

implica que Dios también requiere de una explicación;

de hecho, implica que la existencia de Dios requiere de

una explicación en mayor medida que la existencia del

universo. Además, esto también implica que Él no puede

ser su propia explicación, pues si pudiera serlo, entonces

también el universo, que es menos complicado, se podría

«autoexplicar».

Estos dos últimos errores, el que hemos señalado al

hablar de la errónea utilización del concepto de «sentido»

en el libro de Hans Küng, y esta confusión sobre lo que

necesita una explicación y por qué, se pueden resumir en

parte a través de una refl exión con la que cerraremos este

apartado: el pensamiento teológico está engañado por el

espejismo de que «el orden procede de la inteligencia»,

pero lo que la experiencia de la naturaleza nos enseña

es más bien lo contrario: es la inteligencia (la única que

conocemos: de las especies biológicas que la poseen) la

que procede del orden, a saber, del orden de las leyes

naturales que rigen el comportamiento de las moléculas

que forman los organismos de aquellas especies.

5. La religión como homeopatía, o «la

gran ofuscación».

Apartado de los combates viscerales entre teístas y ateos,

el libro La gran transformación de Karen Armstrong, la

famosa historiadora de las religiones, ofrece una visión

mucho más sosegada, y sobre todo, menos embebida en

el espíritu evangelizador de unos y otros. Hay que decir

que el objetivo principal de la obra no es el de ofrecer una

«teoría de la religión» que oponer a otras (es en esto un

libro mucho menos beligerante, o masculino, en el mal

sentido de la palabra, que los que hemos comentado hasta

aquí), sino sencillamente el de relatar y contextualizar

la situación social y cultural en la que emergieron las

grandes tradiciones religiosas en Grecia, Israel, India y

China. Y considerado en cuanto exposición histórica, el

libro es no sólo muy ilustrativo, sino que posee incluso

el excelente hilvanado de las novelas en las que varias

tramas, aparentemente independientes entre sí, van

entretejiéndose de modo inesperado. Teniendo en cuenta

este carácter, se entenderá que el motivo por el que lo

traigo a colación en este artículo no es el de comentar sus

cualidades como investigación histórica, que, repito, son

excelentes (muy al contrario del simple amontonamiento

erudito de referencias que constituye la urdimbre básica

del libro de Hans Küng). Más bien lo que pretendo

es contraponer la concepción de la religión que se

desprende del libro de Armstrong con la de Dawkins. La

De aquí se sigue que, si, como quiere Paley, inferimos a

partir de la existencia del universo (que es más complejo

que el reloj) la existencia de un diseñador del universo,

puesto que el cosmos es muchísimo más complejo que el

Gran Telescopio de Canarias, el responsable de la creación

del universo debe ser muchísimo más complicado que

el responsable de la creación del GTC (es decir, nuestra

sociedad global).

«¿Y qué?», dirán muchos teístas, «al fi n y al cabo, Dios es

grande». Pero el problema viene porque hemos llegado a

la existencia de Dios a partir de la premisa de que un reloj,

el escéptico

60

La paloma de la paz tiene un origen religioso judeo-cristiano.

Representa la capacidad de la religión para evitar la violencia

y se basa en la paloma del antiguo testamento que señalaba

a Noe el fi n del diluvio. El diseño que conocemos, pertenece a

Pablo Ruiz Picaso. (Archivo)

La religión ha impulsado a muchos millones

de personas a respetar a sus semejantes,

y también ha atraído a un número nada

desdeñable hacia expresiones de odio

visceral y de crueldad sin límites. ¿Por qué el

mismo «mensaje» ha podido ser entendido

de dos maneras tan distintas?”.

moraleja que podemos extraer de la detallada historia

que cuenta la primera es la de que todas las grandes

religiones (y la fi losofía griega, podemos suponer, con

Sócrates y los dramaturgos clásicos a la cabeza) surgen

del descubrimiento psicológico del «mundo interior»,

de las profundidades de nuestra la mente consciente,

que nos hace percibir nuestra relación con la realidad,

y con nuestros semejantes en particular, en términos de

una armonía fundamental. Cada una de las tradiciones

entendió esta armonía profunda mediante metáforas

distintas, y dio lugar a ritos y mitologías muy distintos,

pero en el fondo todas ellas se reducirían a la sencilla Regla

de Oro, la compasión: «trata a los demás como desees tú

ser tratado». Esto es así porque todas estas concepciones

surgieron, según Armstrong, como respuesta de ciertos

sabios o profetas ante la visión de la violencia extrema

en que se habían sumido sus respectivas sociedades. El

sentimiento religioso fundamental (el amor y el respeto

hacia los demás y hacia el universo) vendría a ser una

especie de antídoto contra el virus de la violencia, y su

descubrimiento, y el proyecto de crear seres humanos

psicológicamente distintos, en los que la compasión

sea algo consustancial, es en lo que consiste la «Gran

Transformación» a la que se refi ere el título del libro.

Los fundamentalismos son una perversión de ese sabio

proyecto.

Dawkins, en cambio, describe a la religión más bien

como fuente de violencia. No es sólo que, en sus

manifestaciones más virulentas, la fe religiosa pueda

producir fenómenos como la Inquisición o los terroristas

suicidas, pero que ello se deba a una contaminación del

mensaje religioso fundamental. Es la propia estructura

cognitiva de la religión, basada en la creencia de que la

aceptación de los dogmas de la fe está por encima de

cualquier discusión racional, la que promueve aquellas

explosiones de violencia extrema, una vez que los lazos

de la disciplina de la razón se han roto. Si el mensaje

fundamental de cualquier religión es el de amarse los

unos a los otros, parece que ha elegido un formato para

ser expresado con el que resulta demasiado fácil dejar de

oírlo, o uno en el que rápidamente se transforma en el

mensaje de «odia y fulmina a los que no tienen la misma

fe que tú».

Resulta paradójico que pueda haber dos visiones tan

radicalmente opuestas sobre la religión, sobre todo

porque no se trata (o no se trata solo) de visiones acerca

del valor moral de la religión, sino de descripciones de su

infl uencia en el comportamiento humano. Naturalmente,

las dos concepciones se apoyan fi rmemente en hechos

históricos indudables: es verdad que la religión ha

impulsado a muchos millones de personas a respetar a

sus semejantes, y también es verdad que ha atraído a

un número nada desdeñable hacia expresiones de odio

visceral y de crueldad sin límites. Pero, si esto es así,

¿cómo ha sido posible? ¿Por qué el mismo «mensaje»

ha podido ser entendido de dos maneras tan distintas?

Y sobre todo, si las grandes religiones se fundamentan

en la compasión hacia los demás, y son, como sugiere

Karen Armstrong, un remedio para la violencia social,

¿por qué han sido tan vergonzosamente inefi caces en

conseguir aquello que se proponían alcanzar —la paz?

Pues las matanzas y crueldades posteriores a la época de

la «Gran Transformación» no han sido menos frecuentes

ni perversas que las anteriores, tal vez al contrario.

Quiero apuntar aquí la hipótesis de que la causa de esta

inefi cacia no ha sido otra que el error de interpretar el

contenido del mensaje como un contenido religioso,

es decir, como algo que tiene que ver con algún tipo

de realidad espiritual. Nótese que no estoy afi rmando

que el carácter espiritual de las ideas religiosas sea el

el escéptico

61

A pesar de sus esfuerzos y la búsqueda de la no-violencia.

Gandhi no consiguió la reconciliación entre las diferentes

sociedades y religiones de la India. Su intento de eliminar

tanto el sistema de castas como las diferencias sociales

acabó con durísimas luchas de religión y la partición fi nal

del estado. (Archivo)

responsable de la violencia cometida en su nombre.

Creo más bien que la violencia es tan consustancial al

ser humano como el mal olor de las axilas, comparación

que muestra que no por ser consustancial es inevitable,

pues, al igual que el mal olor, la violencia se manifestará,

o no, dependiendo de las circunstancias. El ejemplo

también ilustra el hecho de que existen circunstancias

que dejan manifestarse en mayor medida esa tendencia

natural, y otras circunstancias que la pueden eliminar

en parte, o al menos la disimulan más. De hecho, las

sociedades occidentales del último medio siglo han sido

completamente atípicas, no sólo por la drástica reducción

del nivel de violencia que se ha dado en ellas (pese a

las quejas de muchos jeremías), sino sobre todo por el

grado de rechazo a la violencia y a la discriminación

que hemos conseguido instilar en las mentes de nuestros

conciudadanos. Es cierto que en otras partes del mundo

el valor de la vida y la integridad física y moral de los

individuos sigue siendo muy bajo, a menudo con la

complicidad de las «potencias occidentales», pero lo

que quiero señalar no es en qué medida la reducción de

la violencia se ha extendido por todo el mundo, sino el

hecho de que, donde efectivamente se ha reducido, no

ha sido gracias a la religión, pues las religiones de los

países occidentales son ahora prácticamente las mismas

que hace cien o doscientos años.

Lo que ha cambiado drásticamente en este último medio

siglo ha sido, más bien, el nivel de bienestar material y la

extensión de las libertades políticas y económicas. Este

bienestar ha roto (es difícil saber si de manera defi nitiva)

el círculo vicioso del que estábamos prisioneros desde el

origen de nuestra especie, y del que muchos aún lo están: el

círculo violencia → miedo → violencia. Nuestro sistema

de bienestar permite que la gente se enfrente a la vida sin

ese miedo primordial que, haciéndonos percibir nuestra

propia existencia y la del mundo como «precarias», nos

impulsaba por una parte a considerar a los extraños como

enemigos, y por otra parte nos conducía a poner nuestra

esperanza en un mundo fi cticio, más perfecto que el

manifi estamente mejorable en que habitábamos. Una vez

roto el miedo, el deseo de responder a la violencia con

violencia (incluso de modo preventivo) ha disminuido

drásticamente, sobre todo por el miedo a perder nuestro

bienestar por culpa de una escalada de agresiones y

venganzas, y especialmente si la escalada ocurre cerca

de nuestras casas. Así pues, el fi n de la violencia (o su

radical atenuación) viene de donde menos se lo espera:

de nuestro haber convertido en valores supremos el

confort, la comodidad y la seguridad material, bienes

tan exquisitos que estamos dispuestos a renunciar a

nuestras ganas de pelea con tal de conservarlos. Esa

actitud ante la vida, la del consumidor apacible, es la que

está cambiando el mundo, y gracias a ello lo espiritual

está quedando relegado a su lugar correcto: los libros

de historia-fi cción y algunas series de la tele. Cuando la

sociedad pretendió resolver sus problemas invocando el

espíritu (ya fuera el del Creador, el de los propios fi eles,

o el de los antepasados), el resultado fue el mismo que el

de las curas homeopáticas: ninguno, o, como mucho, un

pequeño efecto placebo.

El error de autores (y lectores) como Armstrong es

el pensar que, por debajo de los rituales y los odios

interculturales, las grandes religiones tienen un mensaje

común que es válido en cuanto mensaje religioso. No

debemos buscar, como ella afi rma, «la esencia de la

religión» como una forma de búsqueda espiritual, sino

darnos cuenta de que, una vez descubierta esa esencia,

la mejor forma de ponerla en práctica es olvidar por

completo que el fundamento de su validez consista en

una realidad transcendente, para poder disfrutar sin

remordimientos del hecho de que nuestra pretendida y

consumista «falta de valores» es precisamente lo más

parecido que nunca podremos tener a un paraíso en la

tierra.